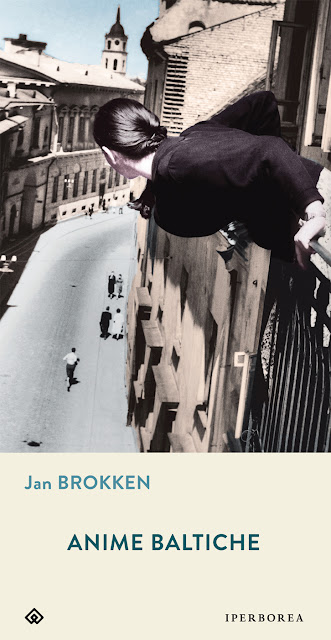

Anime Baltiche, Jan Brokken

Questo libro è difficilmente incasellabile in un genere letterario. Può essere al tempo stesso un reportage giornalistico, uno studio storico, così come un resoconto etnografico. L'autore, olandese, più volte ha visitato i paesi baltici e più volte è rimasto affascinato dalla sua gente, dall'attaccamento per la propria terra, un tratto per lui distintivo e che ha difficilmente ritrovato in altri paesi europei. Inutile dire che questo passo risuona in modo speciale per noi lettori italiani, in questo giorno in particolare:

L’orgoglio non ha niente a che vedere con il nazionalismo, lo sciovinismo o l’arroganza. Essere orgogliosi del proprio paese significa credere in tutto ciò che lo rende speciale, diverso, unico. Significa avere fiducia nella propria lingua, nella propria cultura, nelle proprie capacità e nella propria originalità. Quest’orgoglio è la sola risposta adeguata alla violenza e all’oppressione.

Di oppressione e violenza, gli estoni, lettoni e lituani ne sanno qualcosa. Un crocevia di nazionalità e di dominazioni si sono succedute in queste terre, senza che, però, intaccassero l'identità collettiva: i russi, così come i tedeschi, sono sempre stati ugualmente visti come nemici, come gabbie, più o meno dorate, più o meno soffocanti, ma pur sempre gabbie rispetto al desiderio della popolazione di vivere autonomamente. Jan Brokken, quindi, dichiara subito al lettore che questo libro ha lo scopo di raggiungere la gente baltica e di capire il motivo di questo fortissimo desiderio di libertà e come questo possa parlare a noi europei occidentali, spesso, invece, esterofili o alienati rispetto alla propria identità nazionale: «Perché viaggiare, insieme a

leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare a se

stessi.»

Essendo un libro fatto di gente, è fortemente connotato da un punto di vista musicale. L'identità baltica si è soprattutto contraddistinta per i cori, i canti popolari, quasi un contro-altare rispetto alla passione, tutta russa, di trovare rifugio nella musica classica. Jan ci dice che alcuni hanno cercato di motivare questa propensione dei baltici per il canto con la condizione climatica delle loro terre, particolarmente propizia per asciugare e rafforzare le corde vocali. Ma Jan non è soddisfatto rispetto a questa spiegazione: c'è qualcosa di ineffabile nei canti e nella musica di questi paesi. Per cercare di fare chiarezza, Jan, come in un anello ciclico, ci avvicina alla musica di Arvo Pärt: il libro si apre con una vera e propria folgorazione che colpisce Jan mentre assiste ad un concerto a Riga.

Dopo l’intervallo, l’orchestra attacca il Cantus del compositore estone Arvo Pärt. Mi raddrizzo sulla sedia. Una musica baltica, una musica di qui, che Pärt—all’epoca totalmente isolato—scrisse in memoria del compositore britannico Benjamin Britten. Il pezzo si apre con i rintocchi di campana, poi attaccano gli archi, i primi e i secondi violini, le viole, i violoncelli e i contrabbassi; sessanta strumenti in totale. I fiati non partecipano. Tutti gli archi sono donne, tranne il primo violino, il secondo violoncello e i sei contrabbassi; donne che con note lente e ondeggianti evocano secoli di sofferenza nei paesi baltici e sembrano piangere gli uomini, le donne e i bambini deportati nei campi in Siberia, le vittime delle battaglie della Seconda guerra mondiale o dei campi di concentramento nazisti. È un pezzo che dura esattamente cinque minuti ma che mi sembra cinque volte più lungo. Mi concentro su ognuna delle note, che vengono tenute a lungo. Le note di apertura, rarefatte e acute, sprofondano via via sempre di più, con un motivo che si ripete e che evoca il carattere effimero della vita. Per eseguire le note conclusive i violoncellisti si chinano sullo strumento, ed è come se gettassero un fiore o un pugno di terra in una tomba. Ho la pelle d’oca e sento le note più basse vibrarmi nello stomaco. Resto inchiodato alla poltrona come mi è successo di rado.

Pärt ritorna nella parte conclusiva. Il suo desiderio di fondersi con la religione cristiana diventa qualcosa di più di una fase interlocutoria di tipo spirituale e personale: l'essere religiosi in questi paesi ha una connotazione diversa rispetto al resto del continente, significa tornare alla tradizione dei padri prima del controllo sovietico, auspicare una dimensione di indipendenza da qualsiasi tipo di bandiera nazionale o credo politico, in una parola affrancarsi rispetto ad una situazione di repressione che dura ormai da secoli. «Quanti anni avrà? Trenta, quaranta, cinquanta? Non saprei. L’età qui è più importante che in Olanda, indica sotto quale regime si è diventati adulti.», una situazione, quindi, che è diventata parte della vita quotidiana, dell'aria che si respira, ma di cui, proprio perché si impossessa di spazi intimi, si desidera sbarazzarsene, come un corpo estraneo e al contempo prodotto da noi. Pärt quindi diventa il Verdi dei paesi baltici, come si evince da questa testimonianza raccolta da Brokken.

“Il concerto iniziò, come tutti i concerti di ieri e di oggi, alle sette di sera. Il programma fu eseguito tutto insieme, senza intervallo. Per prima la Sinfonia di Salmi di Stravinskij, che creò una certa atmosfera nella sala, poi Credo. Il coro, accompagnato dall’orchestra, attaccò: ‘Cre…do…’ Per venti, trenta secondi a voce bassa, bassissima. Poi l’esplosione. Mille decibel, un urlo: ‘Credo in Jesum Christum’. Da quel momento, a Tallinn, nulla fu più come prima.Penso che in sala l’età media fosse sui ventidue anni, decisamente non di più. Nel momento in cui il coro esplose, accadde una cosa incredibile. Ci guardammo, qualcuno con la mano davanti alla bocca, come bambini al tempo stesso spaventati ed eccitati. Rimanemmo seduti, anche se avevamo già capito che quella era la fine del comunismo e del materialismo, il ritorno alla nostra identità. La parte centrale di Credo era delicata, con quel bellissimo tema di Bach suonato al pianoforte. Poi scoppiò una cacofonia inimmaginabile. Forte, caotica, folle, letteralmente assordante. Tutti si alzarono in piedi, impossibile rimanere seduti, era come se finalmente potessimo esprimere quella rabbia che per tanti anni avevamo represso. Dopo gli squilli delle trombe e il coro che aveva urlato ‘Ah… Ah… Ah… Ah…’, con pochi toni pacati il pianoforte richiamò alla calma strumenti e voci. Poi ‘Ma io vi dico: non resistete al male. Credo’. Magistrale. Ci prendemmo le mani, ce le stringemmo forte. Tutti iniziarono a dondolarsi, tutti piangevano. Per la liberazione avremmo dovuto aspettare altri trentadue anni, ma quello fu l’inizio della nostra Rivoluzione cantata, e Arvo Pärt era il nostro Salvatore. Lo dico senza nessuna enfasi. Era davvero così.”Un’unica catena umana che nel 1989 calcava quell’onda emozionale fortissima descritta nel brano qui citato e che collegava Lettonia, Estonia, Lituania, un unico grido disperato di libertà, al punto da far sì che nella memoria collettiva i tre paesi si pronuncino tutti insieme, come una triade musicale.

Tuttavia, le differenze ci sono,

per quanto ci sia un sostrato comune, dato dall’aristocrazia tedesca, prima, e

dalla dominazione sovietica, poi. Ne sono testimonianza la libreria

indipendente e le eleganti facciate (“le torte”) di Riga, le intricate stradine

di Vilnius, enclave ebraica completamente sterminata con l’occupazione nazista,

tanti campi di concentramento che non vengono mai citati dalla storiografia

divulgativa, il conservatorio di Tallinn, fucina di talenti. Il caso a sé di Königsberg

(ora Kaliningrad), nella Prussia orientale, con il suo inconfondibile odore di tè.

Anime inquiete quelle baltiche, alla continua ricerca di un proprio baricentro,

di un ideale da rincorrere, come nel caso di Hannah Arendt, appassionata e

visionaria giovane amante di Heidegger, o Ėjzenštejn,

il regista della corazzata Potëmkin, disposto a

gestire le ire dei piani alti dell’URSS pur di realizzare pellicole che

fossero, prima di tutto, opere d’arte simboliste, ma assolutamente schivo e

ritroso all’idea di spogliarsi davanti ad altri colleghi per un bagno

ristoratore al fiume: “Io non mi appartengo”.

|

| Ėjzenštejn |

Questa sensazione di non appartenersi mai fino in fondo la si

ritrova nelle storie di vita descritteci da Brokken: un’identità frammentaria,

contesa tra più popoli, una plasticità, un adattamento rispetto ai più

disparati contesti in qualche modo obbligatorio per sopravvivere. Una

creatività che ha anche un fondo di ironia e sarcasmo molto forti.

Il pullmino si ferma per mostrarci un’altra sessantina di statue all’interno del Grūto Parkas. Appartengono alla collezione di Viliumas Malinauskas, un imprenditore che ha guadagnato milioni con il commercio di funghi. Dopo l’indipendenza si è accaparrato le sculture rimosse dalle piazze e dai viali di tutta la Lituania e le ha sistemate in un tratto di bosco che aveva comprato nella sua terra natale. Volti di Stalin a grandezza umana, busti di Marx ed Engels, Lenin di quattro o cinque metri, sempre in posa da oratore, con il braccio teso e lungimirante a indicare la strada all’ignaro proletariato. Ci sono anche pensatori socialisti lituani in posa meditativa o paladini locali col pugno serrato. La perla della collezione è il monumento Ai partigiani sovietici che fino al 1922 si trovava sulla scalinata di Pylimo gatvé a Vilnius.All’ingresso i visitatori del parco sono tenuti a bere un bicchiere di vodka e a ingollare una scodella di boršč,

|

| Boršč |

così da entrare nell’umore giusto per un giro tra gli eroi sovietici accompagnati da musica militare e dai discorsi del 1° maggio che risuonano in continuazione negli altoparlanti.

“Da queste parti sono dotati dell’umorismo dell’assurdo!” Il prete polacco si batte le mani sulle cosce dalle risate.

Commenti

Posta un commento